时时彩平台,腾讯分分彩,北京赛车,北京赛车pk10,北京赛车pk10技巧,幸运飞艇,彩票平台推荐,飞艇开奖,幸运飞艇官网,大发彩票,彩票平台推荐,500彩票,六合彩,大乐透,双色球,体彩足球,体育彩票以斯帕克为代表的设计史家认为,20世纪60年代的意大利激进运动与90年代的批判性设计之间存在一种谱系学的关系。本文通过对意大利激进运动中重要文本和历史节点的重新梳理,提出斯帕克以“批判性”为理论抓手的叙事,遮蔽了意大利激进设计的特殊性与本土性,尤其是“设计工厂”机制对激进设计融入工业生产的作用。本文认为,意大利激进设计中存在佛罗伦萨式和米兰式两种类型,前者以反平庸消费主义的形式符号为宗旨,后者则将激进设计作为前卫工业的实验室。这两种不同的类型,在理论上则表现为布兰齐和格雷戈蒂所构建的两种“批判性”。但无论是哪种类型,意大利激进设计批判的核心问题都是设计作为一种实践活动与意大利社会的关联。作为社会主体的公众,在这次运动中从未成为一个获得足够关注的对象,这也是意大利激进运动与批判性设计的本质区别之所在

“批判性设计”(critical design)是近年设计界较为流行的一种设计主张,源于英国伦敦皇家艺术学院人机交互系教授安东尼·邓恩(A. Dunne)和菲奥娜·拉比(F. Raby)的教学实践中。对于这一理论的基本立场、发展历程及其面临的主要问题,笔者已有专文介绍。〔1〕以斯帕克(P. Sparke)〔2〕、罗巴克(C. Robach)〔3〕等为代表的当代设计史学家,以批判性(criticality)为纲,将批判性设计的来源上溯至20世纪60年代意大利的激进设计运动,因为这两种设计都展现出某种“反”(counter\anti)的特征,或是“反文化的”(counter-cultural),或是“反功能的”(counter-functional),最后演变为一种“反设计”(counter-design)。这一观点在当下对批判性设计的研究中也得到了接受,并将这两种运动作为不同时空下的反设计运动。〔4〕

本文尝试在这一历史叙事之外提供一种新的观察角度:如果暂时认为意大利激进设计与批判性设计中的“批判性”存在某种内涵上的不同,会更容易发现这两种设计立场的本质差异。为了证明这点,本文首先将梳理斯帕克为意大利激进设计建立的历史框架,其次重新定位激进设计运动曾经面临的历史选择和重要节点,最后重点关注激进设计运动在米兰时期如何融入意大利本土工业之中。

斯帕克对意大利设计的梳理以十年为一个梯度,其中存在两个重要的时间节点。第一个重要的时间分界点是第二次世界大战的结束。二战之前,意大利曾经流行的设计理念大多受其他欧洲国家工业体系和设计理论的影响,之后逐渐与意大利的政治环境、民族身份、文化传统以及本地手工艺加工技术相融合,形成了意大利的本土设计观念。二战结束之后的四十年间,意大利设计逐步脱离外来设计方法的影响,形成了具有自身文化特色的设计主张和美学观念。具体而言,这一重要的转折发生于1945—1965年这二十年。这一时期,意大利逐步从大战的创伤中恢复,融入以美国为中心的世界市场体系,进入了一个相当繁荣的“经济奇迹”时期。也正是在这一时期,意大利的家具用品、汽车以及服装等产品开始向海外大量出口,形成了菲亚特(Fiat)等具有全球竞争力的品牌。“经济奇迹”给意大利带来了现代工业结构和消费市场,也迫使意大利的生产模式与产品必须为融入国际市场进行调整。在这一融入与调整的大背景下,意大利从一个高度传统的农业国迅速转变为当时工业化程度最高的欧洲国家之一,跻身欧洲工业国家的第一梯队。

第二个重要的时间节点是1965年。从1965年开始,意大利国内的经济繁荣期基本结束,伴随着世界局势的动荡,经济增长速度的放缓,国内开始盛行激进的左翼意识形态,大规模罢工屡屡出现。一种新的设计风潮在意大利逐步形成,并在国际上获得了巨大的影响力,即设计史上所谓的“激进运动”(Radical Movement)。这一运动以佛罗伦萨、米兰、都灵等地区的激进团体为代表,这些团体创作了大量与现代主义设计原则相悖的设计手稿、原型以及试验性作品。在斯帕克看来,这一脱离现代主义的运动源于意大利设计师的“良心危机”(crisis of conscience)〔5〕,是对意大利本土设计文化“被迫”工业化和现代化的反思。现代主义原则主导的工业设计似乎是一种桎梏,而“激进设计运动试图从工业的束缚中解放设计”。〔6〕激进运动站在现代主义、消费主义的对立面,激进运动的“反设计”,实际上是一种反现代主义的设计。“由于这一思潮无法实现摧毁和切断从大规模生产、产品到消费的循环,而正是这一循环在之前取代了战后的社会理想主义”〔7〕,激进设计代表的“反设计”思潮在1975年之后逐渐转入低潮,渐至融入主流的工业设计中。

因此,第一个“二十年”(1945—1965)形成了意大利的工业结构和市场基础,第二个“二十年”(1965—1985)的激进时期则孕育了意大利产品特有的美学价值和国际形象。意大利的传统手工艺、工业生产方式与设计教育在战后的四十年间成功地融合在一起。多佛雷斯(G. Dorfles)这样的意大利批评家能自信地宣称“我们已经目睹了我们的工业品转变为意大利本土设计品的历程,因此它比其他工业国家的产品更加具有原创性和想象力”〔8〕。有的学者更习惯用“意大利性”(Italianess)这一术语用来指代多佛雷斯所描述的那种美学价值。〔9〕这一术语在20世纪30年代开始流行,彼时意大利为了国际市场上与英、法生产的工业产品竞争,便用“意大利性”来代指意大利生产的具有较高手工艺价值和审美价值的产品。进入20世纪60年代后,意大利的本土市场规模、工业体量更加无法与英、法这种老牌欧洲工业强国以及日本这样的新兴工业强国抗衡,同时考虑到意大利的工业基础很难在技术和生产规模上取得重大突破,“意大利性”带来的文化附加值便日渐成为其产品的核心竞争力。当欧洲和北美的消费者选择购买意大利的汽车、家具用品和化工产品时,更看重的是意大利设计品的审美价值,而非其实际功能。〔10〕

激进设计运动最终加速了“意大利性”转化成一种强劲设计工业的过程。为什么一种反现代主义的设计最终会推动设计工业的发展?斯帕克的解释是,意大利独有的“工业二元化”(industrial dualism)环境决定了“意大利性”能够将激进设计运动的创造力转化为设计工业中的推动力。这种“二元化”体现在意大利的工业结构上,即兼有资本集中的大型技术公司与家族掌控的小型公司。由于国际市场的需求,大量的小型家族公司以生产小型外销工业品为主,甚至在经济危机时期一度成为经济结构中的主干,如一个著名的统计数据显示,1971年意大利81.8%的制造业公司雇佣人员少于5个,他们的谋生方式是用一定的小型机器,配合复杂的手工技能生产一系列的小型商品。〔11〕这种小商品加工业经常会选择复制某种新颖的样式并隐匿设计师的名字,随后将产品以种种途径运往纽约或者巴黎的高档商场里销售。这种经济结构和生产模式的二元化,带来的是规模受限和生产自由的新二元特征。由于规模受限,意大利的设计师避免了在强调效率和产量的大规模生产中被简化为一个“螺丝钉”,而是能够接触到从设计到生产的全部过程,并自由、直接地与公司的掌控家族沟通各个环节的问题。这种来自经济结构内部二元性特征,推动了意大利设计师自觉地强调本土文化和风格样式,更专注地寻找设计中的“意大利性”,并有能力将这种特性落实到产品上。

斯帕克式叙事的优长在于简明、有清晰的时间线年代的孟菲斯似乎是一种顺其自然的过程,“激进”最终被融入工业当中。从本质上看,斯帕克将激进设计视为意大利设计追寻现代性的过程。机器生产与工业化赋予了意大利现代性,从而引起了年青一代的设计师对这种现代性的重新思考。尤其是在20世纪60年代中后期社会动荡不安、经济增长速度下降之后,一种带有破坏性和悲观主义的前卫设计运动自然就诞生了。在这一现代主义叙事中,激进运动反对现代主义设计的一切特质和方法,不满于被工业控制,因而通过反功能和批判性来制造一种反现代主义的设计美学,故而被视为后现代在意大利的一种本土形态。然而这种反对所创造出的新形式反而被工业吸纳,其产品虽然不具有强大的功能性,却以独特的美学特征进入消费市场,形成了我们今日所熟悉的“意大利设计”。

在这一看似完整、合理的叙事中,潜藏着一个在实践中难以解释的矛盾。如果激进设计运动反对现代主义、消费主义或者功能主义,那如何解释激进运动中的设计师经常会用主流的现代主义风格(也即Bel Design,美的设计)为大型公司设计大众消费品?此外,卡西那(Cassina)这样的大型的家具厂商也会“冒险”采用可能无法被大众消费者接受的激进风格来生产自己的产品,以及家具公司扎诺塔(Zanotta)与激进设计师的合作等。〔12〕在很多情况下,这是一种塑造公司形象和市场声誉的“策略”,但也有部分作品成功获得了市场的认可。意大利的工厂仿佛在用自身的生产成本和市场份额作为赌注来配合激进运动的“二元化”特征(反对功能主义/使用功能主义),并且看起来没有对其中的风险深思熟虑。国内外设计史家虽然注意到了这种现象,但他们对这一现象的解释是:“(激进设计运动)最重要的影响,在于更像是一次‘休克疗法’,以震撼的方式,对现存的设计理念、设计程式、设计原则、设计目的提出一系列值得重新认识、重新思考的问题。”〔13〕换言之,激进运动更像是后现代主义在意大利形成的一种思想革新,激进设计师在生产、消费和市场之外运用着自己的艺术天赋,对“形式追随功能”的现代主义设计原则进行批判,并且有卡西那、阿莱西(Alessi)这样慧眼识人的厂商愿意接受他们的作品,因而得以在大众和国际市场中占据一席之地。在这种叙事下,激进运动的设计师就像是具有设计能力的前卫艺术家,因为在他们的设计中,“艺术性成分愈发显得重要”〔14〕。在设计立场和效果方面,意大利的激进运动和新德国设计、高科技派或者波普主义没有根本上的差别,它们都是一种反功能主义、反现代主义的体现。〔15〕

在这种叙事下,关于意大利设计的研究集中在对重要的产品、理论和代表性设计师的研究上,这批研究构成了我们现在了解意大利激进设计运动的主要来源。然而没有解决的关键问题还有很多,比如为什么意大利的厂商敢于用自己的市场份额来冒险,为什么这种具有设计思想价值的激进运动会出现在相对落后的意大利,而不是工业结构更加完备的英国,或者社会运动更加激进、前卫艺术氛围更加浓厚的法国,或者具有更强设计理论导向和设置有国家性设计机构的德国?显然,激进设计运动的产生、主张和发展需要一个更加完整、多样的社会生态支持。学界已经尝试运用新的模型来解释以上的问题,如斯帕克本人用“出版物—学术界”(journals-academia)的模型来分析激进设计运动诞生的外在理论环境〔16〕,慕拉和温迪则借用英国设计史研究中的“生产—消费—中介”(production-consumption-mediation)模型来解释激进运动的工业化过程。〔17〕这些理论模型让我们关注到了激进设计运动鲜为人知却又十分关键的重要侧面。在这些解释之外,尚存一个关键的因素就是激进运动内部对工业的态度。

20世纪60年代中期,意大利设计走到了一个十字路口:一条路通向设计与工业、商业进行更加深度的整合,这意味着以小型手工生产模式为主的工业结构必须进行一定程度的改变;另一条则是保留这种特殊的生产结构,将其视为意大利工业产品竞争力的来源。正是在这一时期,激进运动逐渐在意大利中部的佛罗伦萨地区开始形成。最早的激进团体具有显著的学院色彩,这似乎已经成为前卫设计生存的一种特定模式,如20世纪80年代的孟菲斯团体的重要成员大多刚从米兰的大学中接受了系统的建筑师训练,20世纪90年代的批判性设计源自伦敦皇家艺术学院的设计教育实践。意大利激进设计运动最初诞生时期也是如此,“阿基佐姆”团体(Archizoom Associati)和“超级工作室”(Superstudio)这两个在设计史上被认为最具有激进特质的设计团体于1966年成立,团体的主导者都是来自佛罗伦萨地区的青年学生。阿基佐姆成立时,其组织者布兰齐(Andrea Branzi)彼时方毕业于建筑学院,仅28岁。其他几位主要成员的年龄也均在30岁以下,如科雷蒂(Gilberto Corretti)和莫罗齐(Massimo Morozzi)都是25岁,德根纳洛(Paolo Deganello)是26岁。“超级工作室”的主持者纳塔利尼(Adolfo Natalini)和弗兰恰(Cristiano Toraldo di Francia)也都是25岁。这次的引领者甚至比20世纪30年代最初塑造了意大利工业设计的先驱更加年轻,也更加激进,所以有学者称这场运动为由青年学生发起的“佛罗伦萨式激进设计”〔18〕。

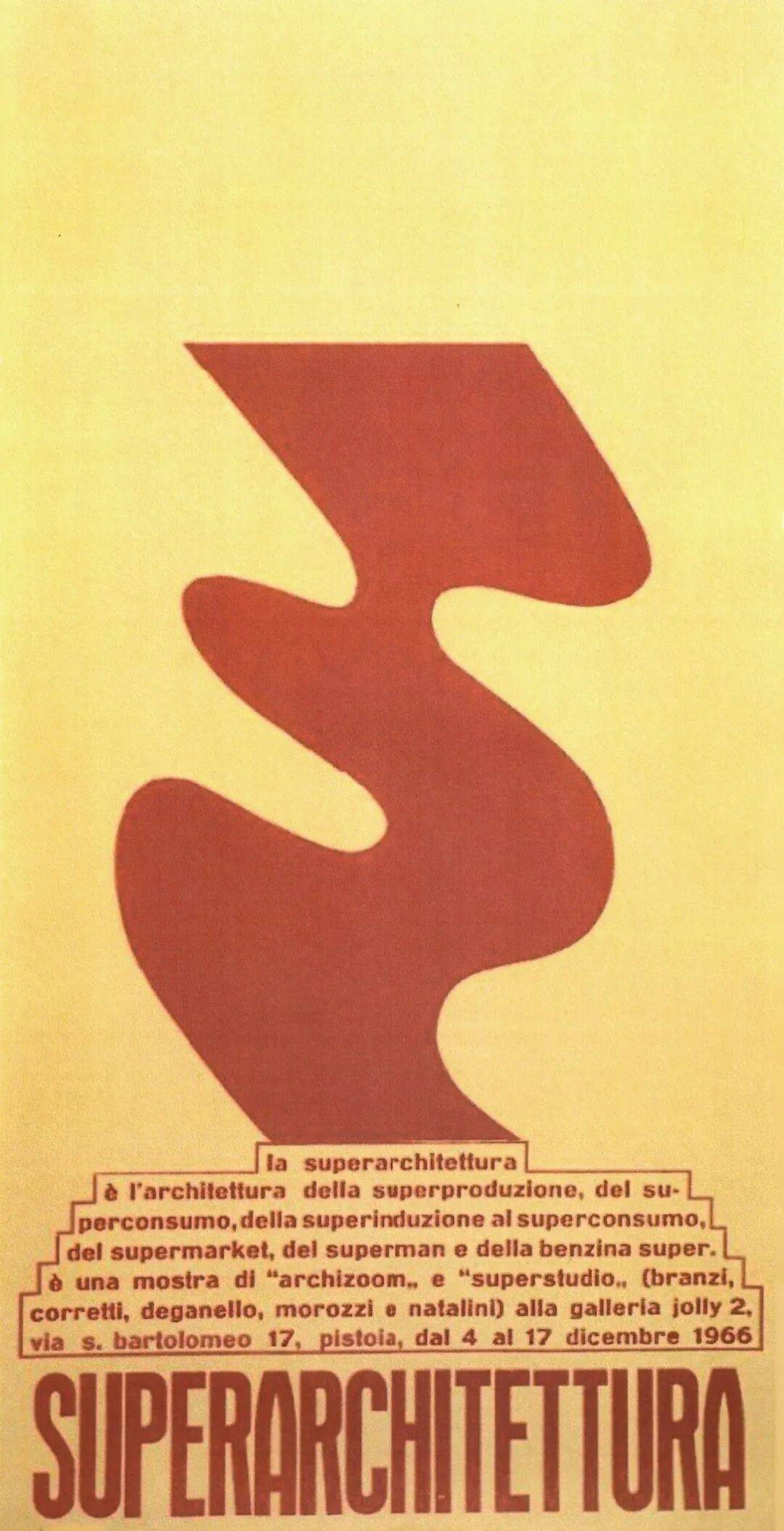

由于建筑和建筑师在早期意大利设计中的特殊地位,建筑又一次在这场运动中成为前线阵地。两个激进团体合作举办的“超级建筑”(Superarchitettura)展览于1966年在意大利皮斯托亚的Jolly2美术馆举办,设计史上通常将这一展览视为激进设计正式出现的标志。(图1)

图1 1966年第一届“超级建筑”(Superarchitettura)展览海报 图片来源/法国蓬皮杜中心

在1967年第二届“超级建筑”展览的闭幕宣言中,我们能够直观地看到早期激进团体对工业的态度:“超级建筑接受生产和消费的逻辑,并且对之去神秘化。它是一种具有强烈唤醒性的图像的组合,因此在消费者中能够引起同样的共鸣。这种建筑避免直接宣传自我,但反而更加有效。”〔19〕在1972年,阿基佐姆在正式发表的宣言中再次表达了自身对工业的期许:“工厂和超市事实上正在成为未来城市的真正模范:优化的城市建筑,无限的潜力,功能自身有其规划。”〔20〕除了对工业和城市生活的欣喜,这些激进团体的宣言中还包括了对技术进步的迷恋和信仰。他们重申技术将与诗歌一样对生活有所裨益:“是诗歌让我们活下去,这种生活不是封闭私人空间中的平行生活,而是在城市、汽车、超市、影院和高速公路中”。〔21〕在这些表述中,激进团体不仅不是反功能主义或现代主义的,反而体现出加速主义者的色彩。柯布西耶等比他们早一代的设计师,关注的还是如何通过建筑将城市空间表现更具动感。而以阿基佐姆、UFO、超级工作室等佛罗伦萨式激进团体,想要确定建筑在视觉信息过剩的世俗商业环境应当扮演什么样的角色。这种反思是对平庸消费主义的一种反抗,在大西洋的两岸都能看到类似的尝试,如英国建筑批评团体Archigram的作品、文丘里(R. Venturi)的《向拉斯维加斯学习》(Learning from Las Vegas) 等。阿基佐姆和超级工作室实际上是意大利对当时这一流行话题思考的代言人。

从这一公开发表的宣言来看,佛罗伦萨时期的激进设计反对的不是大规模生产和工业化,而是一种无所不在的景观世界及其所使用的平庸形式语言。这种庸俗、无趣、只以宣传为目标的广告,只会阻碍消费和生产的发展。其他设计史家对佛罗伦萨激进团体的定位也符合这一说法:格雷戈蒂在1972年对早期佛罗伦萨的激进团体进行总结时,称他们为“首批先锋派”(the first avant-garde),其先锋性体现在激进团体通过前卫艺术的非建构传统来抵抗消费世界的形式;〔22〕布达津斯基(S. Budzynski)对“超级建筑”的项目则有一个很有趣的判断,他说,佛罗伦萨的激进团体虽然看起来与柯布西耶在20世纪20年代的主张是相似的,但阿基佐姆等团体之所以为“激进”而非复古,原因不在于他们使用了极端的巨型建筑这样的激进形式,这种形式在社会生活中不可能具有强大的影响力,佛罗伦萨团体能够被视为激进,原因在于他们是在用不合作方式下意识地批判“消费主义的景观世界以及它所占据的机构”〔23〕。利帕德(L. Lippard)说:“由于(佛罗伦萨式的)波普艺术已经被消费主义的玻璃纸隔离开来,它(在意大利)因而可以保持自身超然地位的同时,仍然可以引起观众的情感和感官互动。”〔24〕这些表述进一步说明佛罗伦萨式激进团体在立场上并未明确反对工业,也未在技术上全面反抗现代主义奠定的规则。他们关心工业不是因为工业能给意大利的民众带来价格合理的大众消费品,而是要“将不同的艺术创作统一(unify)于一种单一的本质体验中,它(意大利设计)要能够改变我们生活的环境,要能创造一种新的风格”〔25〕。用一个不太准确的比喻来说,佛罗伦萨式激进团体更像是一个以美国为中心的“世界”在欧洲投下的边缘性的影子,这一团体在反对一种在意大利尚未形成的现代性,反对一种意大利尚未拥有的现代世界。从理论血统上,它是一个美式波普与意大利建筑设计传统结合形成的混血早产儿。

在1975年前后,这场运动在整体导向上突然发生了一个根本转变。在激进团体方面,1975年,刚成立两年的“全球工具”(Universal Tools)团体宣布解散,阿基佐姆在此前一年已告解散;1976年,“阿基米亚工作室”(Studio Alchimia)在米兰宣告成立。这种团体性的改变的源头,被设计史追溯至之前在米兰发生的一个重要事件,即1968年5月第十四届米兰三年展因被视为一个体现商业导向的展览而为部分专业人士所。〔26〕从地理位置上,以阿基米亚为代表的激进设计团体活动的中心已经从佛罗伦萨转向了米兰。从产品上看,1975年之后,在激进团体内部出现了大量反抗工业化批量生产的设计品,并且在理论方面明确树立了反功能主义、反工业的旗帜。

从理论上倡导激进设计反工业、反功能主义的现象在布兰齐和门迪尼的文本中体现得更加明显。布兰齐是阿基佐姆的创立者,也参与了米兰的阿基米亚团体。他是整个意大利激进运动的核心人物。按照布兰齐的说法,通过“对现成物或者著名的设计产品加以修饰,以此表明,对于已有的设计想要设计出一些新东西是不可能的”〔27〕。他似乎一直坚持引观点,在1988年出版的《关于中型工业的午后》(Pomeriggi alla Media Industria) 中,用了11个章节来论证激进运动才能代表意大利“第二次现代性”的产生。莫蒂奥(E. Morteo)在怀念布兰齐的一篇短文中说:布兰齐在阿基佐姆时期就意识到了这一点,“设计应当成为一种概念性的力量(un’arma concettuale),这种力量不仅能制造物体,还能够质疑既定的事实、简单的习惯、美化的幻想和理性主义者的冷酷逻辑”〔28〕。

亚历山德罗·门迪尼(Alessandro Mendini)同样以一种自觉的“前卫”意识来描述米兰时期的激进运动:“先锋派注定要扮演一个离群索居的精英化角色,它饱受限制且短命,一种(内在的)自我献祭式的衰变程序不断消耗着它,并且在先锋派广为接受前就摧毁了它。”〔29〕门迪尼在20世纪80年代成为阿基米亚组织的主要主持人,他的定位一定程度上能够体现激进运动在米兰时期对自我的认识。布兰齐和门迪尼在20世纪80年代写作的文本能够证明,激进运动突然有了一种明确的反现代性的意识。〔30〕斯帕克据此总结,米兰时期的“激进设计致力于在主流的、的工业性设计之外,寻找一种新的设计哲学”〔31〕。前一阶段以建筑为主导的佛罗伦萨式的“建筑激进”,其理论重心在于反平庸消费主义的形式语言,而米兰时期的激进运动,则扩大至对功能主义和现代工业的反抗。

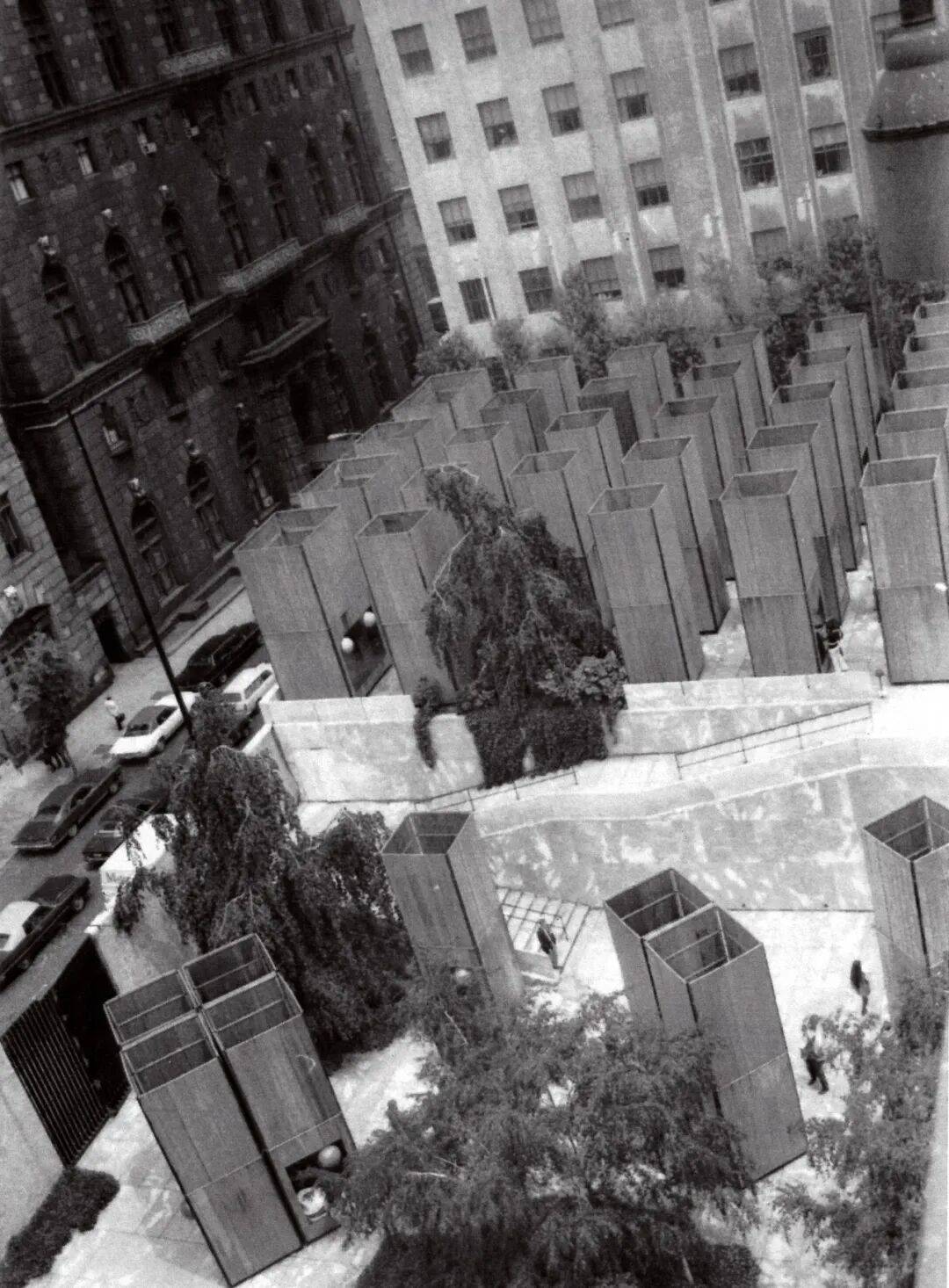

激进运动的转向不是一时兴起的风潮,而是意大利设计在进入国际市场后对自身形象进行刻意塑造的结果。这一塑造行动的关键是1972年埃米利奥·安巴兹(Emilio Ambasz)在纽约现代艺术博物馆策划的展览“意大利:新的国内景观”(Italy: The New Domestic Landscape),又名“意大利:家用产品新风貌”。(图2)这一展览意在向世界(主要是美国)介绍近期的意大利设计在实践和理论上取得的成就。以安巴兹为代表的美籍策展人在展览中将意大利设计包装为游离于欧洲设计之外的一个“孤岛”。它从出现开始就与英国、德国等从完整工业体系中衍生出的设计不同,因为意大利的设计永远强调与手工艺者合作而成,从而“摆脱了工业体系和功能主义理想的枷锁”〔32〕。但手工艺与工业的合作又并非英国工艺美术运动那样彻底的回退,而是一种具有意大利性的特殊结合方式。

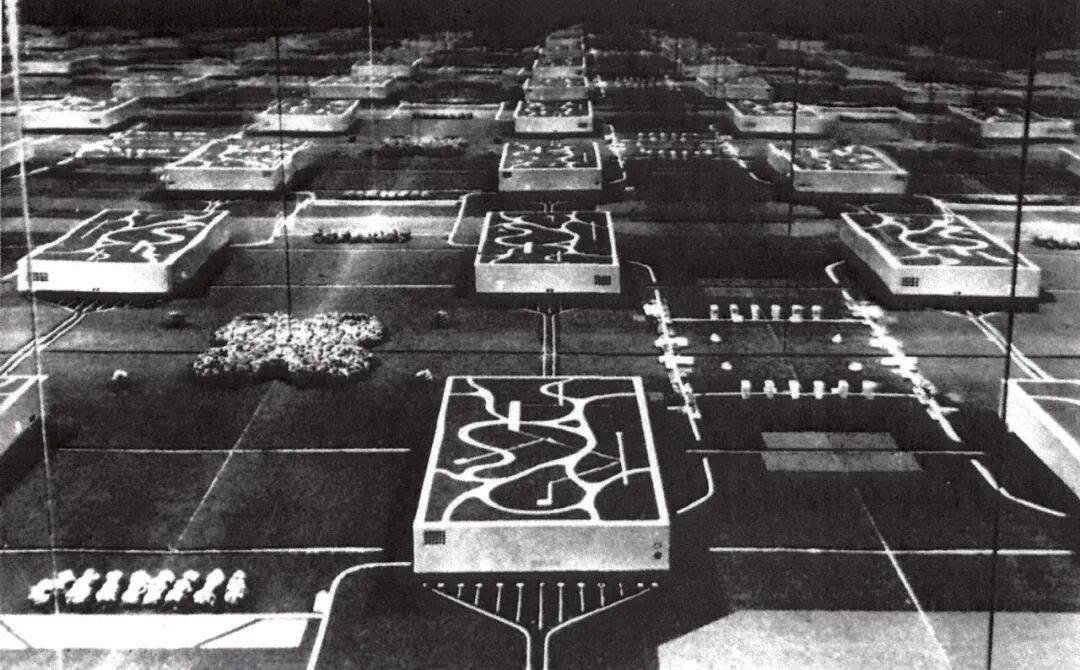

埃米利奥·安巴兹在这一展览的同名图录中提出了著名的“三种设计师”假说:“在今天的意大利可以区分出三种流行的设计态度,一种是墨守成规者(conformist),一种是改良主义者(reformist),一种是通过探索和行动而实现的争论(contestation)。”〔33〕前两种设计都是被功能主义驯服的工匠,而第三种设计者,则是采取了“暂停”(moratorium)的立场,“坚决拒绝参与任何的社会工业体系中。在此,‘反物化’(anti-object)真正意味着‘不制造任何物’,而且设计师的追求或是局限于政治行为或哲学思考,或是完全退出”〔34〕。为了证明自己的观点,安巴兹专门为此策划了一个展览环节,“作为假设(postulation)的反设计(counterdesign)”,用来展览超级工作室、阿基佐姆、恩佐·马里(Enzo Mari)等激进团体和设计师的作品。在介绍阿基佐姆的部分,文章公开推翻了阿基佐姆在第二届“超级建筑”展览闭幕宣言中对工业的认可:“试图让工业文明的工程师式的逻辑与工程师式的建筑相合作是一个巨大的历史错误,它仅仅是一种语言更新的简单结果。实际上,单个工厂或单个机器的逻辑,无法……与城市的规划现实相契合。”〔35〕这是阿基佐姆最早以英文的形式展现出自身对工业文明的意识形态批判,也明确地与早期的加速主义倾向分道扬镳。这是一种很突然的转向。1971年,Domus杂志刚刚刊登了阿基佐姆的“无尽之城:住宅停车场:统一气候系统”(No-Stop Ctiy)项目(图3),一种类似于电路板一样的城市由一个个方形的建筑单元组成,植被以景观的形式存在于楼顶之上,这种建筑似乎可以在平面上无限延伸,形成一个没有尽头的网格。在这一项目中,阿基佐姆仍然部分使用着现代主义的设计理念,在设计实践上也持续从工业建筑的“功能主义结构中汲取灵感”。〔36〕

由于展览的同名图录中没有明确标注这一文本的作者,无法确定究竟是由谁主笔了这一宣言式的介绍。但图录的主编安巴兹没有遵循意大利激进团体早期的匿名传统,而是在“阿基佐姆”这一名字之后列出了该团体主要设计师的名字,布兰齐的名字则排在首位。从行文来看,图录中对阿基佐姆的介绍与布兰齐在1984年出版的《热屋》一书存在类似的观念,而二者之间诗化的写作方式也存在相似之处。假如这一宣言出自布兰齐个人的手笔,那么这种反工业、反功能主义的观点究竟多大程度上能代表阿基佐姆和意大利激进运动的整体态度,则需要保持疑问。

比如,在此次展览图录的其他文章中就能看到反对这种后现代式的激进设计的观点。以格雷戈蒂的批判为代表,“(激进设计)反映了我们民族性格中最糟糕的缺陷:随性、肤浅、不惜一切代价追求对时尚的尊重和对创新的热忱”〔37〕,故而无法真正形成一种具有持久性的工业文化。格雷戈蒂曾多年担任Casabella的主编,又是1968年米兰第十四届三年展激进活动的主要组织者,称他为激进设计运动的理论代表并不为过。他这样看待激进文化的形成,“过去的十年(1962—1972)里设计一直处于一个新的阶段。以往定义它的标准(大规模生产的观念、产品的工业化本质、物的衡量以及与场所的关系)现在已经被移除了,设计将自己视为一种体制,在任何层面上都拥有自身统一的本质方法……这也提出了一个新的问题,即这种设计怎么能够具体些……我们的讨论缺乏一个严重的语文学缺陷:缺乏对意大利工业发展的真正研究……它(工业)只以幽灵的形态出现在激进设计的故事中”〔38〕。对工业本身的忽视似乎与教育息息相关。根据格雷戈蒂的描述,直到20世纪70年代,在大学层面仍未形成体制和完整课程以供训练未来的工业设计师。在1970年举办一次研讨会上,马尔纳多纳、齐比里尼、斯帕多里尼等代表讨论了如何能够在大学层面设置关于设计的体制性教育,最终的观点是“只有在实践层面形成对设计的认知,才能够将之纳入理论的层面”〔39〕。他坚持强调意大利的设计文化(cultura del progetto)必然来自意大利本身的工业实践。格雷戈蒂长期在米兰执教,米兰是意大利的工业中心,或许是他关注激进设计文化与工业结构的原因。

格雷戈蒂和阿基佐姆在1972年的观点说明,一种理论上的二元性早在20世纪70年代中期之前就已经在激进运动内部出现了。这种二元性代表了两种不同的选择:一种选择将意大利设计与本土工业生产、现代主义的基本设计原则联系在一起,另一种潮流则追寻以后现代性来代替现代主义统治性的方式。对于以美国为中心的世界来说,后一种方式与当时英美流行的波普化倾向更加契合,因此自然而然就被作为一种“正确”的选择纳入英文的设计史中。这种正确性,在激进运动内部也得到了接受。这次展览结束后,作为后期激进设计的理论旗手,Casabella的主编弗兰科·拉吉(Franco Raggi)在1973年写的一篇文章中以“反设计”之名来为这一新的设计文化定性:“自1972年以来,评论家们很难定义、分类和证明以‘反设计’或‘反设计的’命名的大量现象……设计被视为一个对具有象征性颠覆性质的信息充分开放的操作领域。”〔40〕在拉吉的观察中,这种反设计文化并不是从工业设计中衍生出的一种新设计,而是来自设计本身的自救。“它一直在以一种或多或少的、清晰而矛盾的方式试图超越作为一种学科的设计,超越那种过时的‘好的趣味’(good taste)和仅仅用于生产和消费的设计品。”〔41〕激进设计所应具有的批判态度,也被从形式语言本身转移到了工业化带来的意识形态层面,尽管意大利并没有完全达到这种工业化的规模。

在斯帕克的叙事中,格雷戈蒂式以本土工业吸纳激进文化的倾向并没有得到重视,所以斯帕克坚持认为这场运动所提出的思想,在重要性上要远胜于其曾经制造的设计品。如果将1975年米兰式的前卫设计视为激进运动的一部分,这种观点就无法解释为什么20世纪80年代之后激进设计成为意大利工业非常重要的动力来源之一。其他国家在依靠技术突破来克服这场国际性的危机时,意大利则在工业生产方面的技术发展上止步不前。从米兰激进设计的发展来看,意大利克服这场危机的方式之一便是利用激进设计提升产品的文化价值。佛罗伦萨的激进设计师虽然在理论上获得了美国的认可,但究竟如何在产品中打造意大利性,他们并不清楚,这一任务是由米兰时期的激进设计师与工业的合作完成的。

激进设计与工业的融合主要集中在以米兰为中心的意大利北部区域,这缘于米兰在设计教育、工业、展览以及设计刊物等方面的优势。在设计教育方面,米兰及其周边地区一直是许多重要设计师的起家之地,他们在两次世界大战期间曾在米兰或都灵接受建筑师训练,并在战后的重建工程中逐渐进入工业设计领域。工业基础方面,米兰在20世纪40年代至80年代一直是意大利北部制造业和高端零售中心的核心集中区。许多以设计为主导的公司都在米兰或其周边地区展示他们的高端商品。展览方面,意大利在二战结束后的第一次重要展览(1946年意大利家具装饰展览协会举办的展览)就是在米兰举办的;激进运动的重要代表索特萨斯也选择在米兰的画廊展出他的设计作品;阿基米亚工作室于1976年成立时,它的根基就在米兰;而孟菲斯运动在20世纪80年代初的展览则在米兰的Corso Europa的一个展厅里举行。米兰同时也是主要设计期刊的所在地,设计界耳熟能详的Domus、Ottagono、Casabella、Modo等著名杂志都位于米兰,其中Casabella在门迪尼至拉吉主持期间一直是激进运动的主要理论阵地。

展览、教育以及出版文化之间的密切联系,在米兰孕育出了一种独特的“培养基”。从外在环境上,这一“培养基”赋予了从事激进设计实践的建筑师和设计师群体在学术环境和国际市场的影响力。由于激进运动的影响力通过这一外在环境不断提升,激进团体又能够在这一基础上不断分生出不同的派系和团体,如阿基米亚的设计思想直接推动了20世纪80年代孟菲斯的诞生。与佛罗伦萨的青年激进设计运动植根于学院不同,激进设计运动在米兰与一种根深蒂固的商业和设计工业结合在一起。总部位于米兰郊外的阿莱西(Alessi)公司是一个非常典型的例子。阿莱西成功吸收了激进设计能够商业化的部分,并将之转化为80年代后塑造意大利设计国际形象的一种新手段。阿莱西的掌门人阿尔贝托·阿莱西(Alberto Alessi)曾自豪地将这一传统追溯到文艺复兴时期:“我们是企业家……创新已经铭刻在我们的基因之中。自从文艺复兴的手工作坊开始,我们就已经掌握了将工业和手工产品结合的技能。”〔42〕以阿莱西为代表的这样一批具有明确意大利色彩的家族公司,他们将自己的角色定位为“协调者”(mediator):“意大利设计工厂从本质上来看就是工业生产领域的艺术协调者。”〔43〕这一协调者与其他以盈利为目标的大众工业不同,大众工业只是将设计作为一种工具,“一种典型的、针对大规模制造的设计观,将设计作为服务于技术和营销的工具。这种观点只能淡化设计的作用,将其理解为一种快捷、廉价地生产功能性产品的方式,或者赋予产品更具吸引力的外观,从而得到消费者的青睐”〔44〕。

阿莱西同样强调设计不应当成为大规模生产的工具,但设计的独立性不应从脱离工业中找到,而应在与工业的融合中实现。为做到这一点,阿尔贝托从1970年掌管阿莱西的生产开始,就通过在产线上实验各种激进项目,同时不断邀请激进运动中的代表人物参与公司产品的设计,门迪尼在20世纪80年代长期担任着阿莱西设计总监的职务。在阿尔贝托的主持下,阿莱西所有的生产线的目标被确定为生产“应用性的艺术”,产品的衡量标准除了技术水准外,还需要具有感染性的艺术形式。如果设计师的方案超出了当前的技术水准,阿莱西的领导层就必须重新考虑如何平衡激进项目的设计和生产之间的关系。阿尔贝托屡次强调,要实现工业和激进设计的融合,首先要协调好技术人员和受邀设计师的意见比重。结果证明,这种更加激进的模式是有效的,阿莱西最经典的产品都在这一时期出现,如格雷福斯(Michael Graves)设计的“茶与咖啡广场”(Tea and Coffee Piazza)系列 (图4) ,斯塔克(Philippe Starck)设计的萨里夫柠檬榨汁机(Juicy Salif Lemon Squeezer)等作品都是这一时期进入市场的,奠定了阿莱西作为“意大利设计”的国际声誉。阿莱西的产品中,约20件进入了世界各地博物馆收藏(其中包括MOMA这样的顶级现代艺术博物馆) , 《》将这一产品开辟的细分市场称为“设计师厨具”(designer’s kitchenware),阿莱西也成为20世纪80年代意大利经济衰退期间唯一一个实现营收增长的意大利厨具制造商。

图4 格雷福斯设计、阿莱西制造 “茶与咖啡广场”系列茶具 1983 美国底特律艺术学院藏

阿尔贝托将阿莱西这样注重设计的公司定义为“设计工厂”(Le Fabbriche del design italiano),并认为这是激进思想与工业结合的产物:“在我看来,意大利设计工厂应当被认为是这些创造性思想运动的后裔,从而与纯粹生产‘物’(object)的大众导向区别开来,它具有一种强烈的文化和思想内涵。”〔45〕作为设计与工厂之间的协调者,阿莱西所说的“设计工厂”是一种介于二者之间的角色,它们不会是一家纯粹的工业公司,而是包括激进设计在内的所有前卫想法在工业上的一个试验田,用阿莱西的话说是“应用艺术领域的工业研究实验室”(Laboratorio industrial di ricerca nel campo delle arti applicate)。〔46〕

在20世纪80年代确立的这种模式中,上一时期存在的问题,如设计师方案的市场可行性仍然存在,但阿莱西的主要精力已经从关注产品的顺利生产和销售转向了如何打造一种同时兼具设计和生产的模式,而且他们无法从美国或英国等先进工业国家中学习类似的模式。这是一种全新的工业模式,必然在市场中遇到一些困难。例如斯塔克设计的“嘲弄”热水壶(Hot Bertaa Kettle),这一设计1989年由阿莱西完成制造。其形式来自斯塔克本人的“静止的空气动力学”(immoveable aerodynamics)。为了保持线条的完整,水壶没有设计供使用者提起水壶的把手,倒切的出水口在倒水时还会使升腾热气烫伤手部。它在形式上是“重大的”(radical)创新,但在商业上则是彻底的失败,阿尔贝托却毫不在意地称之为“我们最美丽的失败品”(our most beautiful fiasco)。〔47〕

在这一视角下,我们再回顾阿基米亚的宣言时会注意到,门迪尼所说的“阿基米亚相信‘非专业化’(despecialiasation)”是什么意思。在非专业化的语境中,设计成为一种综合性的尝试,而不是一种特定职业,“‘令人困惑的’(confused)创造手法和生产完全可以共存;手工艺、工业、信息学、新的或者旧的材料也是如此”〔48〕。可以想象,要将阿基米亚的“令人困惑的创造手法”应用到流水线生产中将会产生何等后果。在只生产实用品的厂商看来,激进设计代表的方向只会是一种不切实际且有害实业发展的艺术,这似乎完全符合格雷戈蒂在1972年批评意大利设计根深蒂固的缺陷时的描述:对时尚不顾一切的追求。但是对于阿莱西这样的“设计工厂”而言,在控制规模和消费群体的前提下,能够不断地在“产品设计中对国际性创造力最前沿、最具启发性的表达”和“公众的意愿与梦想”之间进行协调。〔49〕从这一意义上来说,以米兰为中心的设计工厂是激进运动能够持续保持自身影响力的关键。激进运动在米兰时期,其主要目的已经从佛罗伦萨时期以建筑为中心的激进尝试,转向了在工业层面的尝试,而且在以阿莱西为代表的“设计工厂”的协调下,逐渐成为生产环节中的一种试验,试验的目标是要在大众消费品和其文化价值之间寻找到一个最佳的平衡点,从而在产品中实现“意大利性”的制造。设计史家丽兹-玛菲(Lees-Maffei)对设计工厂在意大利工业中的重要性进行总结时说:“有了意大利工厂的协调,设计师和他们的品牌才让我们期待‘意大利制造品’既能够拥有意大利设计和制作所引以为傲的声誉,也蕴含着生产过程中那些动人的故事……因此‘意大利制造’既指的是产品,同样也指关于产品背后的叙事。”〔50〕

对于激进设计与设计工厂的融合,布兰齐则提出了一种完全不同的解释:激进设计与工业的融合不可能为大众的生活带来艺术,而它只是商业公司打造自身身份的方式。布兰齐在《我们都是原始人》(We are all Primitives) 一文中批评道:“一种没有神性光晕的现代性到来了,我们正在目睹着设计的极端世俗化(extreme secularization),在这种世俗化中,设计只表现它自身,而非一种展现技术和语言潜在的统一可能性的隐喻。”〔51〕为了描述设计在这种现代性中的状态,布兰齐制造了一个新的术语:“新原始状态”(neoprimitive condition),这一状态下,“设计不希望成为前卫时尚的最新趋势;但它恰恰是各种不同的语言和态度的融合。认识到这种状态,就能将后现代主义从那种反馈式的模棱两可中解放出来,并给予我们的设计模式以更大的自由和自觉性”〔52〕。布兰齐实际上是用一种修辞性的手法,把意大利从未完整实现的现代性与德国、英国所代表的完整的欧洲式现代性对立起来,并且将这种劣势转而描述成意大利“第二次现代性”的体现。〔53〕

这种“不完整的现代性(后现代性)—新原始状态”站在“完整的现代性—功能主义设计”的对立面,尝试在文化领域中制造出一种“部落化”的局面。意大利是一个拥有不完整现代性的“部落”,它拥有工业技术,但缺乏能够整合生产力的制度和文化环境。正是由于这种匮乏,个体能够更好地感知原始世界(与现代性的工业世界相对)的完整性和无限的可能性。真正的设计师在这种环境中,不应当像设计工厂那样参与到消费品和世俗物制造中,应当像人类学家那样关注信仰、仪式、群体和社会伦理,他们就像是能在意大利这个“部落”中制造出各种原型的“祭司”,用他们制造的物维系整个群体的向心力。能够看到,布兰齐在用宗教性来“真空化”现代性的伦理和哲学,将设计作为一种新的“巫术”,所谓的“激进” “反功能”“前卫”等词,都是在描述这种“巫术”在个人感知领域中起作用的方式。身处在现代性中的我们,在日常生活中更容易被集体社会利用设计实现自身的合理化,这是旧石器时代以来人类不断提升集体化程度以提高自身生存地位的后果。在“新原始状态”中,人类已经进入一个新的历史循环,这是新时代的第一个阶段,作为“巫师”的设计师用激进的“巫术/设计”强化个人对无限世界可能性的感知,从而开启了对后现代设计的另一种感性和伦理的转向。〔54〕

斯帕克对意大利激进运动的构建源自现代主义主导下的设计史,对史料的剪裁过程中强调的是社会环境的主导和代表性激进团体。在这一叙事中,激进运动的本质是意大利作为一个落后的欧洲国家,在战后进入世界市场、打造自身现代性的缩影。在这种叙事模式中,意大利激进设计模式的研究价值只能截至20世纪80年代,因为此时米兰式激进运动已经成功通过“设计工厂”获得了自身的现代性表征,它成为一种手工艺、艺术与思想结合的艺术运动,从而汇入了主流叙事,“激进”也已经达到了尽头。

本文关注的则是激进设计从非营利性的立场出发,如何在意大利社会中生存并获得影响力。在时间线上,存在前期佛罗伦萨式的建筑激进向后期米兰式的工业激进的转向,但这一转向不是自然发生的,关键转折点是1972年在美国纽约举办的“国内景观展”。安巴兹作为美国建筑师,用这次展览为意大利佛罗伦萨时期纷繁复杂的激进设计形态确定了基调。从20世纪80年代的文本来看,布兰齐、索特萨斯、门迪尼等意大利激进代表接纳了这一基调,并根据这一美国式基调来营造自身的形象。而格雷戈蒂、阿尔贝托等人则用工业生产来将激进思想转变为生产“意大利性”这一文化价值的方式。无论何种途径,我们可以观察到一个所谓的“欧洲国家”在现代性的庞大投影下是如何缓慢地改变自身的工业、社会与文化形态,以融入以美国为中心的世界市场。

批判性在这一过程中,只是布兰齐所说的“执念”的一种表现,或者也可以说是一种症状。在佛罗伦萨式激进运动中,它以反平庸消费主义的形式符号为宗旨,在米兰式激进运动中则形成了一种二元化:激进设计的先驱既配合“设计工厂”来获得自身影响力,同时在理论层面上对自身进行美国式的后现代主义化,以获取设计的独立地位。无论是格雷戈蒂的现代主义叙事,还是布兰齐的新原始主义叙事,从本质上看都是意大利形塑自身现代性过程中出现的一种“潜意识的”反现代性的症状。作为社会主体的大众,在这次运动中从未像20世纪90年代的批判性设计中那样,成为获取足够关注的主体,这也是曼弗雷多·塔夫里(Manfredo Tafuri)等历史学家斥责这些建筑师兜售“日益商业化”的讽刺形式,而忽略对意大利自身文化传统的探索的原因。〔55〕 (本文为中国社会科学院青年科研启动计划“批判性设计的美学构建”的阶段性研究成果,项目编号:2024QQJH041)

〔1〕曲康维《反功能设计是否可能:批判性设计述评》,《美术大观》2024年第6期。

〔4〕[英] 马特·马尔帕斯著,张黎译《批判性设计及其语境:历史、理论和实践》,江苏凤凰出版社2019年版,第22—23页。

〔12〕王受之《世界现代设计史》,中国青年出版社2002年版,第305页。

〔15〕国内的设计史著作用“后现代性”这个术语来定义这一主张。见王受之《世界现代设计史》。

〔26〕梁梅介绍了20世纪60年代意大利设计的这一历史线索,见梁梅《意大利设计》,四川人民出版社2000年版,第46—75页。

〔27〕[英] 夏洛特·菲尔、彼得·菲尔著,王小茉、王珍时译《设计的故事》,江苏凤凰美术出版社 2018年版,第472页。

〔30〕由于笔者目前尚未获得20世纪70年代后期关于激进运动性质的意大利语文献原文,米兰初期的激进运动是否在理论上具有这种反现代性意识无法作出判断。

〔54〕关于后现代设计中对伦理的强调,见张黎《人类世的设计理想与伦理:非人类中心主义与物导向设计》,《装饰》2021年第1期;关于后现代设计中的感性转向,见曲康维《解构共同体:后现代视野下设计美学的感性转向》,《外国美学》2024年第1期。